Predinho na Oscar Freire: extorsão, briga de donos e convite para invasão

Empresa foi condenada por deixar moradores de rua entrarem em edifício para forçar vizinhos a vender apartamentos que podem valer 1,5 milhão de reais

O predinho com influência art déco de apenas três andares e nove apartamentos, construído em 1952 na esquina das ruas Oscar Freire e Peixoto Gomide, nos Jardins, renderia uma série baseada em episódios reais. Os personagens da trama seriam divididos em três “núcleos”: o das duas centenas de invasores que vivem em situação precária e pagam aluguel ao “dono” informal do pedaço; o da vizinhança endinheirada que reclama das algazarras sem hora para acabar; e o dos três proprietários que nunca se entenderam e não param de brigar na Justiça — um deles foi condenado por incentivar a invasão do edifício como forma de pressionar os demais a vender suas unidades.

Quem entra atualmente no Edifício Peixoto Gomide depara com o mau cheiro proveniente da falta de ventilação e dos banheiros. Os poucos que restaram são coletivos, e a maioria deles não tem nem porta. A água é só fria, apesar do “gato” na instalação elétrica dos andares, todos pichados. Os extintores estão vazios e não há nenhum tipo de plano para o caso de incêndio. Na entrada no térreo, sempre alagada, um cartaz dá o seguinte recado: “A partir de hoje a portaria ficará fechada e quem quiser uma cópia da chave precisa falar com Ivan”. Mesmo sem residir ali, Ivan cobra aluguel das famílias que habitam o prédio, a título de contribuição (compulsória) para a limpeza e manutenção (que praticamente não existem). Só mora lá quem recebe seu aval. Cada apartamento foi subdividido em vários cômodos, que custam a partir de 150 reais mensais e podem chegar a 800 reais.

“Semana que vem eu preciso pagar o aluguel e até hoje não consegui juntar nada. Já me falaram que vou ser expulso pelo Ivan”, afirma o ambulante Silas Donizete, 34, casado e pai de três filhos (2, 4 e 6 anos). Com um aparelho incompleto nos dentes, fruto de um trabalho inacabado no dentista, o homem, nascido em Guaianases, na Zona Leste, ficou desempregado há três anos. Passou a morar na rua até se instalar com a família no prédio invadido. Todos os dias tem de contar as moedas para comprar leite e pão para os filhos. “Se me expulsarem, vamos voltar para a rua.” Procurado, Ivan, que se negou a revelar o sobrenome, diz que reside no prédio e contesta a existência de aluguel. “Ninguém paga nada, só contribui para o custeio do condomínio.” Apesar disso, estima-se que a cobrança gere para ele uma renda de 10 000 reais por mês.

Outra questão que chama a atenção no edifício é a grande quantidade de crianças. Nos fins de semana, diversas famílias deixam sua casa na periferia e alugam espaços (100 reais, de sexta a domingo) para fazer os menores de idade vender panos de prato em bares e restaurantes badalados do pedaço. “Há uma verdadeira exploração infantil no meio da Oscar Freire. Enquanto as crianças de 4, 5 anos trabalham sozinhas até alta madrugada, muitos pais bebem e usam drogas dentro do prédio”, conta uma vizinha. “Cadê o Conselho Tutelar nessas horas?”. A advogada Célia Marcondes, da Sociedade dos Amigos, Moradores e Empreendedores do Bairro Cerqueira César (Samorcc), recebe relatos diários. “É uma situação crítica. À noite, os vizinhos acordam com os gritos. São diversas brigas, homens batendo em mulheres. É uma área de conflito e sem nenhuma presença do poder público.” Procurada, a prefeitura não se manifestou.

A triste história do Edifício Peixoto Gomide começou a ser contada em 2004, quando os donos de duas unidades se negaram a vendê-las a uma empresa que havia comprado os outros sete apartamentos do prédio. A ideia da Santa Alice Hotelaria Ltda. era erguer um condomínio maior, mas com as duas recusas o negócio ficou inviabilizado. Condômina majoritária, a firma passou então a impor regras e a tomar medidas que ultrapassaram o limite da razoabilidade, a fim de tornar inviável a permanência dos vizinhos, como a suspeita permissão a moradores de rua para que adentrassem nos imóveis e pudessem viver ali. “Uma senhora morava na cal��ada da Rua Henrique Schaumann, e eu a convidei para habitar um dos meus apartamentos. Ela era uma coitada e vivia nas ruas com três ou quatro filhos”, diz o empresário Álvaro Moreira Filho, dono da Santa Alice. “Ela é que deve ter facilitado depois a entrada dos demais invasores.”

O “convite” rendeu à empresa uma condenação na Justiça de 30 000 reais por abuso de direito e comportamentos maliciosos contra um dos proprietários prejudicados. “Foi uma pena. O meu apartamento estava emprestado a minha sobrinha, que é psicóloga. Ali tinha mesa, sofá, poltronas, armários, estantes com livros. Tudo foi destruído, quebraram até o chão”, afirma a mulher que se negou a vender o imóvel à Santa Alice e que pede anonimato. Com 96 anos, ela não aguarda um desfecho para breve. “Desisti daquilo do ponto de vista afetivo, não espero mais nada dali.”

Após o primeiro episódio dos moradores de rua, a prefeitura chegou a interditar o edifício por falta de segurança e novamente a Santa Alice, com maioria de votos, se impôs para conseguir persuadir seus vizinhos a fechar negócio. A jogada foi elevar de 200 reais (em torno de 438 reais em valores atuais) para mais de 7 000 reais (14 000 reais hoje) a cota condominial de cada unidade. “Aumentaram o condomínio de propósito para nos forçar a vender”, diz o outro proprietário, que também pede anonimato. “Eu até poderia vender, mas pelo preço justo, o que nunca nos foi ofertado.” Reformado, cada imóvel de até 100 metros quadrados custa cerca de 1,5 milhão de reais, segundo cálculos de Maria Valentina Caran, que atua no mercado imobiliário da região.

No momento, há duas ações de reintegração de posse em curso na Justiça, uma da Santa Alice e a outra dos demais proprietários. Os processos correm em varas separadas. Defensor da parte que é dona dos dois apartamentos, o advogado Pedro Giberti vê duas saídas possíveis para o imbróglio de quase duas décadas. “A venda do prédio inteiro a um terceiro, que tivesse um projeto de retomada da sua utilização, e o ajuizamento de uma ação de extinção de condomínio”, afirma. “O prédio, no estado em que se encontra, não cumpre função alguma, pois os proprietários não usam nem alugam suas unidades.”. Moreira Filho, dono da Santa Alice, diz ter menos pressa. “Tenho muitas propriedades, mais de 400, e agora não quero mais comprar os dois imóveis nem vender os meus sete. Vou deixar para os meus netos, que são crianças, decidirem o que farão no futuro. Já gastei mais de 1 milhão de reais nesses anos com esse prédio, mas não me importo mais.”

Especialistas, no entanto, reforçam a necessidade de um entendimento entre os moradores antes de qualquer coisa. “A falta de consenso prejudica todos eles. Se agissem conjuntamente, a posse seria reintegrada a todos de uma vez só”, afirma o advogado Marc Stalder, expert em direito registral, sócio do escritório Demarest Advogados.

Mansão Florentina

Enquanto o desfecho na Rua Oscar Freire parece longe de um final feliz, outra invasão barulhenta em uma área nobre de São Paulo está com os dias contados. Construída há um século e tombada em 2006 pelo órgão municipal de patrimônio (Conpresp), a antiga Mansão Florentina, na esquina das ruas da Consolação e Visconde de Ouro Preto, é parcialmente objeto de uma ação de reintegração de posse neste 2 de março. Erguida em terreno de 1 732 metros quadrados, a casa amarela, como ficou conhecida, é formada por duas edificações separadas e foi invadida em 2014. Uma delas está ocupada por moradores em situação de rua; na outra, vivem membros de um movimento cultural chamado Quilombo Afroguarany. A ação deste início de mês envolve o primeiro caso. O segundo, o dos artistas, ainda depende de uma audiência marcada para daqui a duas semanas, mas a retomada do imóvel pela prefeitura já foi autorizada pela Justiça. O lugar pertencia ao governo federal e por duas décadas serviu de creche para filhos de funcionários do Judiciário trabalhista.

Sem uso oficial havia quinze anos, a casa foi cedida à gestão municipal em 2017. Na decisão de reintegração, o desembargador Marrey Uint, da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, alegou que a situação precária das mais de vinte famílias que vivem no espaço, incluindo mais de dez crianças, justifica a retirada imediata delas de lá. “Há inegável risco de morte aos invasores. Com a utilização desregrada de botijões GLP, ligações elétricas clandestinas e expostas, mofo, rachaduras, infiltrações, bem como falta de higiene. Não há segurança para as crianças que estão no local, bem como para suas famílias.” Em nota, a prefeitura afirma que a Secretaria da Habitação fez o cadastramento dos ocupantes e autorizou o pagamento de 2 400 reais a dezesseis famílias.

Depois da reintegração das casas, os vizinhos passarão a se preocupar com o futuro da construção. O movimento cultural reivindica a possibilidade de manter o imóvel após um acordo com a prefeitura. “Como você vai dar uma casa tombada para ser cuidada por um grupo que entrou lá à força e que nunca cuidou do patrimônio público?”, questiona o administrador de empresas Daniel Graziano, síndico de um prédio localizado na parte de trás da casa amarela. Quatro anos atrás, quando a Vejinha contou a história da invasão, a principal queixa eram as festas irregulares que chegavam a reunir 3 000 pessoas e duravam até de manhã. Nelas, havia a presença de menores que consumiam álcool e drogas. “As festas continuam existindo. O som alto até de madrugada não tem mais, mas há dias em que às 20 horas o barulho vindo de lá é absurdo.” Procurado, o coletivo não se pronunciou.

Invasão na Vila Nova Conceição

Mais longa do que as invasões da Oscar Freire e da Consolação, a ocupação de uma casa na Rua Gararu, na Vila Nova Conceição, chama atenção pela grande quantidade de materiais e objetos velhos espalhados pela calçada e por parte da estreita via. Há dois anos, após inúmeras reclamações de vizinhos, a prefeitura entrou com uma ação na Justiça contra a moradora do local, a carroceira Elismaura Pereira dos Santos, 45, que vive no imóvel faz mais de vinte anos com cinco de seus sete filhos. Como só pode atuar da porta para fora, a gestão municipal pediu autorização ao juiz para limpar o imóvel, pois havia indícios de que a mulher fosse uma acumuladora compulsiva de lixo. “Em uma visita foi possível observar o agravamento da situação de acúmulo e a ausência de crítica da senhora Elismaura quanto à exposição de sua família ao contato com aqueles materiais”, escreveu a prefeitura à época.

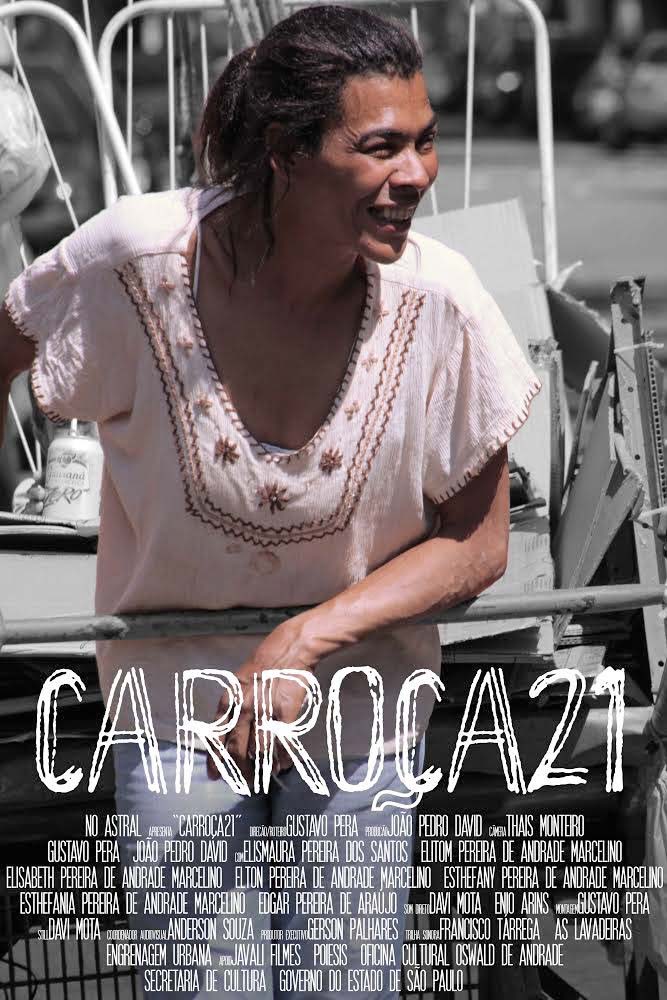

“Não sou acumuladora coisa nenhuma. Faço o meu trabalho, meus filhos me ajudam e estão todos na escola. Inclusive um que tem necessidades especiais me auxilia graças a uma bicicleta adaptada”, diz a catadora, cuja história virou filme. Dirigido pelo editor de vídeo Gustavo Pera, o curta-metragem Carroça 21 ficou pronto há dois anos e foi exibido em festivais no Brasil e em países como França, Alemanha e Estados Unidos. “A ideia era fazer um documentário jornalístico, mas produzimos algo mais pessoal. Mergulhamos na vida particular da Elismaura, sua relação com a cidade, com seus filhos, dos filhos com a sociedade. É uma trajetória fantástica”, afirma Pera.

A expectativa é continuar com as exibições em centros culturais e espaços periféricos da capital. O numeral que completa o nome do filme é uma alusão ao século atual. Hoje, Maura, como é conhecida, pega materiais reciclados via aplicativo Cataki. “Sou uma catadora do século 21. Cresci na rua, sou uma menina de rua, mas eu reciclo vidas. Graças ao trabalho de pessoas como eu, os nossos filhos vão poder respirar um ar mais limpo. Quem me julga é porque não conhece minha história.”. Os próximos objetivos da catadora-artista são terminar um curso de teatro e resolver a questão legal da casa (ela pretende ingressar com uma ação de usucapião, mas afirma: “Não tenho dinheiro para pagar advogado”).

Outra meta é encontrar um local para poder separar os materiais que coleta e desobstruir a calçada. “Preciso de um espaço para trabalhar. Poderia ser debaixo de uma ponte, sem atrapalhar ninguém. Faria até um jardinzinho e uma ala para ensinar as pessoas a reciclar. Não é porque eu não tenho estudo que não sou inteligente”, argumenta. No dia em que conversou com a Vejinha, em 18 de fevereiro, ela havia faturado 50 reais com seu trabalho. “Com mais 50 reais de ontem, juntamos 100 e compramos um botijão de gás, que havia acabado na semana passada.”

A 5 quilômetros dali, um edifício inacabado de doze andares, em pleno Jardim Paulistano, localizado na esquina da Marginal Pinheiros com a Rua Iraci, destoa da paisagem da região. Avaliado em mais de 20 milhões de reais, o imóvel, com vista para o Jockey Club de São Paulo e o Rio Pinheiros, pertence à massa falida do antigo Banco Santos e passou anos ocupado por moradores sem teto.

Em 2015, a Vejinha mostrou a história das famílias que habitavam o espaço. A exemplo do prédio da Rua Oscar Freire, havia a cobrança de aluguel a título de manutenção e segurança. O último morador deixou o lugar no início de fevereiro deste ano, após a Justiça determinar sua expulsão. Agora o prédio, que faz parte dos ativos destinados ao ressarcimento dos credores da instituição, falida em 2005, será reformado e vendido. Isso se não for novamente invadido.

Dois anos de tragédia

Após o incêndio que levou ao chão o icônico e abandonado Edifício Wilton Paes de Almeida, no centro, em maio de 2018, o Ministério Público (MP) entrou com uma ação penal em que acusa de extorsão alguns líderes de movimentos de moradia popular. Na petição, o promotor Cassio Conserino afirma que ouviu diversas testemunhas protegidas que confirmaram o pagamento de aluguéis aos “donos” dos locais. Foram listados dezenove endereços, a maioria no centro, em que a prática foi comprovada. Um deles é o Condomínio Peixoto Gomide, nos Jardins.

O caso segue em segredo de Justiça. Em janeiro deste ano, o governo federal concedeu o terreno do Wilton Paes de Almeida à prefeitura paulistana. A gestão de Bruno Covas vai erguer ali um edifício de interesse social com catorze andares e 56 apartamentos. As unidades terão dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Serão beneficiadas as pessoas cadastradas na Secretaria da Habitação que estiverem no topo da lista de espera. A região metropolitana de São Paulo tem um déficit de 1 milhão de moradias.

Publicado em VEJA SÃO PAULO de 4 de março de 2020, edição nº 2676.

+ OUÇA O PODCAST #SPsonha

SEGUIR

SEGUIR

SEGUINDO

SEGUINDO