Por dentro da exposição sobre o Egito no CCBB

A mostra, que atraiu 1,4 milhão de pessoas no Rio, deve causar furor em São Paulo ao apresentar uma múmia

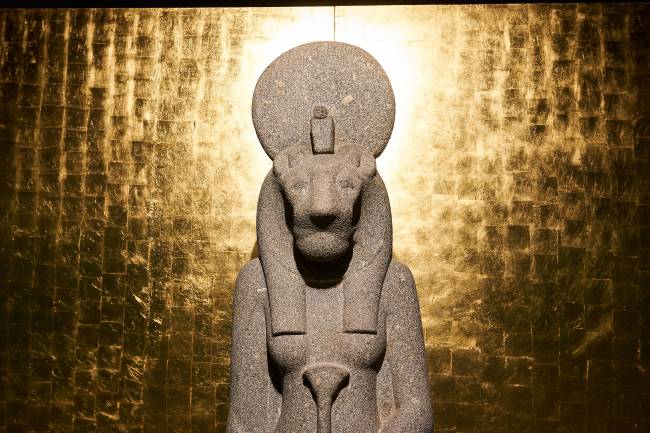

A estátua da deusa Sekhmet, divindade guerreira com cabeça de leoa, tem sua monumentalidade coroada na exposição Egito Antigo: do Cotidiano à Eternidade, com inauguração programada para a próxima quarta (19) na unidade de São Paulo do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). A peça de 2 metros de altura e meia tonelada é feita de uma rocha chamada granodiorito e tem origem no intervalo entre os anos 1390 e 1353 a.C. Apresentada junto a uma placa de compensado coberta com folhas de ouro, ela é uma das estrelas da mostra, composta de 137 itens originais mais três maquetes do século XIX, todos emprestados do Museu Egípcio de Turim, na Itália. Na sua parada anterior, na sede carioca da rede, a exposição atraiu mais de 1,4 milhão de pessoas, que encararam em média duas horas e meia na fila para entrar. O número expressivo da bilheteria no Rio pode alçar a mostra ao topo do ranking mundial de visitação, feito pela revista britânica Art Newspaper. Em 2018, como termo de comparação, a vencedora Do Ho Suh: Almost Home, realizada no Smithsonian American Art Museum, de Washington, alcançou a marca de 1,1 milhão de visitantes.

O horizonte é mais modesto na terra da garoa (e chuva mais do que abundante nesta semana). A diminuta unidade de São Paulo tem apenas pouco mais de um terço do espaço expositivo do CCBB do Rio e de Brasília — e a disposição das salas recortadas não auxilia a movimentação do público, limitando a entrada diária a 8 500 visitantes. A estimativa é receber 500 000 pessoas em quase três meses. De qualquer modo, é um marco importante, tendo em vista que Tarsila Popular, frenesi do ano passado, atraiu mais de 402 000 pessoas. Tão monumental quanto a deusa Sekhmet é o orçamento da mostra: 12,3 milhões de reais, dos quais 10,2 milhões foram captados pela Lei Rouanet. O total, dividido pelas quatro paradas previstas (depois de Rio e São Paulo, há ainda Brasília e Belo Horizonte), equivale a 3,2 milhões de reais por mostra. Em 2001, A Arte no Egito no Tempo dos Faraós, no Museu de Arte Brasileira da Fundação Armando Alvares Penteado, com 56 peças do Museu do Louvre, custou 150 000 dólares, ou cerca de 650 000 reais hoje.“Vários pontos pesaram no orçamento: o seguro, o acondicionamento das peças em caixas especiais que mantêm a climatização ideal. Tivemos de fretar um avião cargueiro e contratar uma frota de caminhões especializados para o traslado entre cidades”, detalha o holandês Pieter Tjabbes, proprietário da Art Unlimited, produtora responsável por essa mostra e por outras, como a exposição de Jean-Michel Basquiat, em 2018, também no CCBB, e a segunda edição do Valongo Festival, em Santos. “A taxa de empréstimo, paga ao Museu Egípcio de Turim, deve ser considerada igualmente. É um grupo grande de obras e um período longo, quase dez meses. Sem contar os gastos com as réplicas de uma pirâmide e da tumba da rainha Nefertari.”

Tjabbes, historiador de arte, é um dos curadores de Egito Antigo: do Cotidiano à Eternidade. O italiano Paolo Marini divide com ele essa tarefa. Marini é egiptólogo (arqueólogo dedicado à história da civilização egípcia) e o organizador responsável pela organização de mostras itinerantes do Museu Egípcio de Turim. Em dois anos de trabalho, a dupla selecionou um grupo de itens composto de esculturas, caixões e uma múmia humana que causa furor entre os visitantes. A mulher, chamada Tararo, tem cerca de 1,50 metro de altura. Deve ter vivido por volta de 700 anos a.C., período recente para a civilização egípcia, que durou cerca de seis milênios, se considerada a pré-história, época em que a escrita não existia. Tararo foi contemporânea da 25ª dinastia, conhecida também como a dos faraós negros. “Embora não seja uma figura da realeza, a julgar pelo sarcófago, seu status social era alto. Ela levava o título de senhora da casa”, explica Marini. Tal nomeação pode significar que ela era uma esposa legítima, que provê herdeiros, ou uma mulher idosa, autônoma, capaz de manter sua própria casa. Sobre a anciã, ele faz ainda uma ressalva: “Não se sabe como foi descoberta. Contudo, é possível supor que tenha vindo da Necrópoles de Tebas, região ao leste do Rio Nilo, tida como um dos maiores complexos funerários do Egito”.

Outra questão que ronda a “mulher-múmia” é a discussão sobre a exibição de corpos humanos em museus. O debate reúne aspectos relativos à ética, à conservação e aos modos de apresentação ao público. “Nosso trabalho, nesse sentido, é tornar compreensível ao visitante as razões e o contexto em que são mostradas as múmias, com atenção também à sensibilidade dos indivíduos”, afirma Marini. A fala segue em sintonia com um trecho do Acordo de Vermillion, conjunto de seis cláusulas adotadas pelo Congresso Arqueológico Mundial (WAC, na sigla em inglês), em 1989: “O respeito pelos restos mortais será concedido a todos, independentemente de origem, raça, religião, na- cionalidade, costume e tradição”. Apesar de todos os cuidados, tem sido recorrente, segundo a egiptóloga Cintia Gama, a posição mais rígida das instituições, que preferem não deixar esses seres longevos sair de seus acervos. “Pode ser a última vez que os brasileiros tenham a chance de ver uma múmia ‘estrangeira’ aqui”, alerta ela, ainda que ciente que o museu curitibano Tutankhamon tem um corpo mumificado em seu acervo (leia mais sobre o legado egípcio no Brasil abaixo).

Antiga conselheira científica no Museu do Louvre e doutora em religião egípcia pela École Pratique des Hautes Études, Cintia desenvolve pesquisas sobre os shabtis. “São pequenas estatuetas que eram colocadas nas sepulturas e funcionavam como servos ou substitutos, que deveriam trabalhar no lugar dos mortos quando solicitados pelos deuses”, explica ela. Na exposição do CCBB, os visitantes poderão apreciar 99 peças desse tipo. Aspecto igualmente interessante, levantado pela estudiosa, é a mutabilidade dessa civilização, às vezes interpretada sem nuances. “Há uma variabilidade nos textos funerários e na expectativa da vida após a morte. Em alguns momentos, têm-se a prevalência de um post mortem estelar (os faraós poderiam se transformar em estrelas). Depois, há destinos associados ao deus Osíris e ao Sol. Essas concepções podiam valer simultaneamente, mas de modo diferente, conforme a classe social”, diz Cintia.

Nas escavações, junto com os shabtis, também era comum encontrar restos de alimentos nas sepulturas. Eles permitem entender um pouco do cardápio desse povo e fundamentar pesquisas sobre alimentação. De modo geral, as classes mais abastadas, o que inclui os faraós e sua família, bem como membros da corte e nobres, consumiam peixes e carnes vermelhas. A carne de porco, por um tempo, fez parte de oferendas a deuses. Depois, foi descrita pelo historiador grego Heródoto (485-425 a.C.) como um grande tabu. Os camponeses, por sua vez, ficavam à base de cereais, pães e cerveja. Ainda de acordo com a estudiosa, um elemento importante para entender a cultura egípcia são as paletas, pequenas tábuas de pedra usadas para macerar materiais e elaborar cosméticos. Acredita-se que os olhos marcados, eternizados pela representação de Cleópatra, tinham seu contorno, da cor preta, feito a partir de uma mistura com fuligem e sulfeto de chumbo. Já a coloração esverdeada das pálpebras era obtida de um minério de cobre, a malaquita. Sinal de distinção social, a pintura facial também servia como repelente e protegia os olhos do sol.

Conhecer mais o dia a dia do povo egípcio é um ganho para o público brasileiro, o que é sublinhado pela existência de um núcleo chamado Vida Cotidiana na mostra do CCBB. “Na verdade, eles prezavam tanto pela vida que queriam perpetuá-la pela eternidade”, chama atenção o curador Pieter Tjabbes. Contudo, há quem se sinta insatisfeito com o espaço dado ao assunto. “A coleção do Museu de Turim é muito ampla, com milhares de itens sobre o tema. De novo, o que vi foi uma aposta no que é mais famoso e conhecido: tumbas, estatuetas e múmia”, argumenta Antonio Brancaglion Junior, que visitou a exposição no Rio de Janeiro e é professor do Departamento de Antropologia do Museu Nacional (instituição que tinha o maior acervo egípcio da América Latina, com 700 itens). Os números não contestam a afirmação do pesquisador, que foi também um dos curadores da mostra Egito Faraônico, Terra dos Deuses, realizada em 2001 no Masp. No CCBB, há 22 peças na seção Vida Cotidiana, ante as 118 divididas nas duas outras seções: Religião e Eternidade. Para tornar mais complexa a discussão, é preciso falar do fator raridade. Um par de sandálias, de fibra vegetal, sem data determinada, é um item importante para entender como esse povo vivia. O artefato, conservado graças ao clima seco da região, não tem equivalente na civilização grega, que não contou, infelizmente, com “sobreviventes” desse tipo.

Uma curiosidade: no dia 6 de fevereiro, data em que Brancaglion conversou com VEJA SÃO PAULO, ele estava no Egito, a trabalho pelo projeto Neferhotep, que inclui profissionais italianos, brasileiros e alemães. O campo de pesquisa deles é a cidade de Luxor, que no passado era Tebas, capital religiosa e política da época dos faraós no período do Novo Império, com início em aproximadamente 1570 a.C. “A tumba em que trabalhamos fica perto do Vale dos Reis, onde Tutancâmon (faraó da 18ª dinastia) foi sepultado. Ela foi encontrada no século XIX, já saqueada. Serviu de casa para egípcios modernos e, na década de 30, foi estudada pelos americanos”, explica o pesquisador, que sai a campo às 7 da manhã e volta às 14 horas. Depois, já no hotel, prepara relatórios sobre o andamento do trabalho. “Os alemães pulverizam a sujeira da tumba, coberta de fuligem, devido aos incêndios de múmias que ocorreram por lá. Fica a nosso cargo o estudo das cenas e dos objetos encontrados no interior, além da tradução dos hieróglifos”, especifica Brancaglion. Aos interessados em egiptologia, ele dá um breve panorama histórico das escolas: “No passado, os franceses se voltavam mais para o estudo da arte e dos grandes monumentos. Os britânicos, para a religião funerária, e os alemães, para a religião oficial e a linguística. Hoje, não há mais tantas distinções”. Outra discussão permanente é se essas obras deveriam voltar para o Egito. as leis egípcias a esse respeito, de 1983 e 2010, impedem a saída de artefatos. Uma possível devolução entra em disputas complexas sobre o ano e as condições de retirada das obras.

Paralelamente aos trabalhos da egiptologia, que tem como parâmetro a ciência ocidental, há pesquisadores que defendem uma mudança no estudo do Egito Antigo. É o caso da filósofa gaúcha Katiúscia Ribeiro. “O antropólogo e historiador senegalês Cheikh Anta Diop foi o primeiro a comprar essa briga. Por meio de estudos das múmias, com o uso de carbono 14, ele comprovou que os egípcios eram mais melanizados do que se dizia”, relata. Essa tese de embranquecimento dos faraós e rainhas vem desde os gregos e tem na corrida imperialista do século XIX uma de suas etapas. “Dissociar a história do Egito do continente africano é reduzir a narrativa sobre homens e mulheres negros ao período colonial e à escravização. É uma forma de dizer que eles não contribuíram com a construção da civilização tal como ela é hoje”, defende Katiúscia, que atualmente mora no Rio de Janeiro. A mais de 10 000 quilômetros de distância de Los Angeles, cidade da artista Beyoncé, a filósofa faz coro à bandeira da diva pop. Na capa de seu documentário Homecoming (2019), a cantora aparece vestida de Nefertiti, uma das rainhas egípcias. A posição defendida por Katiúscia não é unani- midade dentro da área — e há muita água para rolar sob a ponte desse questionamento. “Estudar o Egito se faz importante para entender nossa vida na contemporaneidade”, completa a filósofa. Nesse ponto, todos os pesquisadores concordam. Cientes da importância do debate, mas longe das escavações, cabe aos paulistanos agora se aproximar da história do povo egípcio, que ainda encanta com seus mistérios. Se não dá para voltar ao passado e observá-los às margens do Rio Nilo, que seja possível no CCBB.

Legado egípcio no Brasil

Confira as instituições brasileiras onde há itens sobre o Egito Antigo (incluído o que sobrou do acervo do Museu Nacional, no Rio).

> Masp. Tem 22 peças e realizou em 2001 a mostra Egito Faraônico, Terra dos Deuses.

> Casa Museu Eva Klabin. A instituição carioca possui setenta objetos do povo egípcio. O mais antigo é um vaso cerimonial, feito de pedra, datado do período 2920-2649 a.C.

>Museu Mariano Procópio. Na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, é possível ver 51 peças referentes ao Egito.

>Museu Tutankhamon. A instituição curitibana tem uma múmia chamada Tothmea (não se sabe ao certo em que período viveu).

>Museu Nacional. Mais de 200 itens da coleção egípcia foram resgatados do incêndio que aconteceu em 2018.

Egito ao redor do mundo

Quem tiver disponibilidade para conhecer essa civilização percorrendo o mapa-múndi deverá incluir no plano de viagem alguns museus com os melhores acervos de obras e documentos históricos.

>Museu do Cairo, no Egito. Maior coleção mundial dessa natureza, contém mais de 120 000 objetos, inclusive itens que estavam no túmulo de Tutancâmon.

>Museu do Louvre, na França. Ocupa o segundo lugar no ranking de peças sobre a civilização egípcia, com 67 500 obras, divididas em três seções.

>Museu Egípcio de Turim, na Itália. Tem mais de 30 000 itens (70% vieram de escavações in loco).

> Metropolitan Museum, nos EUA. 26 000 objetos com- põem a coleção da prestigiosa instituição, localizada em Nova York. Um deles é a estátua da cabeça do rei Tutancâmon.

> British Museum, na Inglaterra. Guarda a Pedra de Roseta, item fundamental para a compreensão dos hieróglifos.

SEGUIR

SEGUIR

SEGUINDO

SEGUINDO