Quinze dias atrás, fazíamos compras na abrasadora Venda das Pedras, distrito de Itaboraí, interior do Rio de Janeiro, ar-condicionado do carro tentando amenizar os 40 graus lá de fora, quando, pif!, nosso potente C4 Citroën Picasso brochou. Não respondia a nenhum estímulo, nem tem idade para isso. Mecânicos vieram e aplicaram-lhe, desculpem o termo, uma chupeta, nome que dão à ajuda de uma bateria de fora, plena de energia. O Picasso pegou, mas foi fogo de palha, ficou jururu de novo. Resumindo: veio guinchado para São Paulo.

Lembrei-me então de outras vezes em que meus carros me deixaram a pé. Umas dez, e não é pouca coisa para um motorista relutante.

Meu primeiro carro, um Fusca azul, seguia valente pela Rodovia Fernão Dias rumo a Belo Horizonte quando, pof!, o para-brisa estourou, espalhando vidro estilhaçado sobre nós. Ezequiel Neves, um dos passageiros, exclamou: “Pronto! Acabou!” — supondo o pior, a morte. No acostamento, retiramos os vidrilhos e seguimos lentamente, fustigados pelo vento, até uma oficina. Não tinha para -brisa, claro. O esperto mecânico nos aconselhou a fechar bem todos os vidros, porque a pressão interna impediria o vento de entrar.

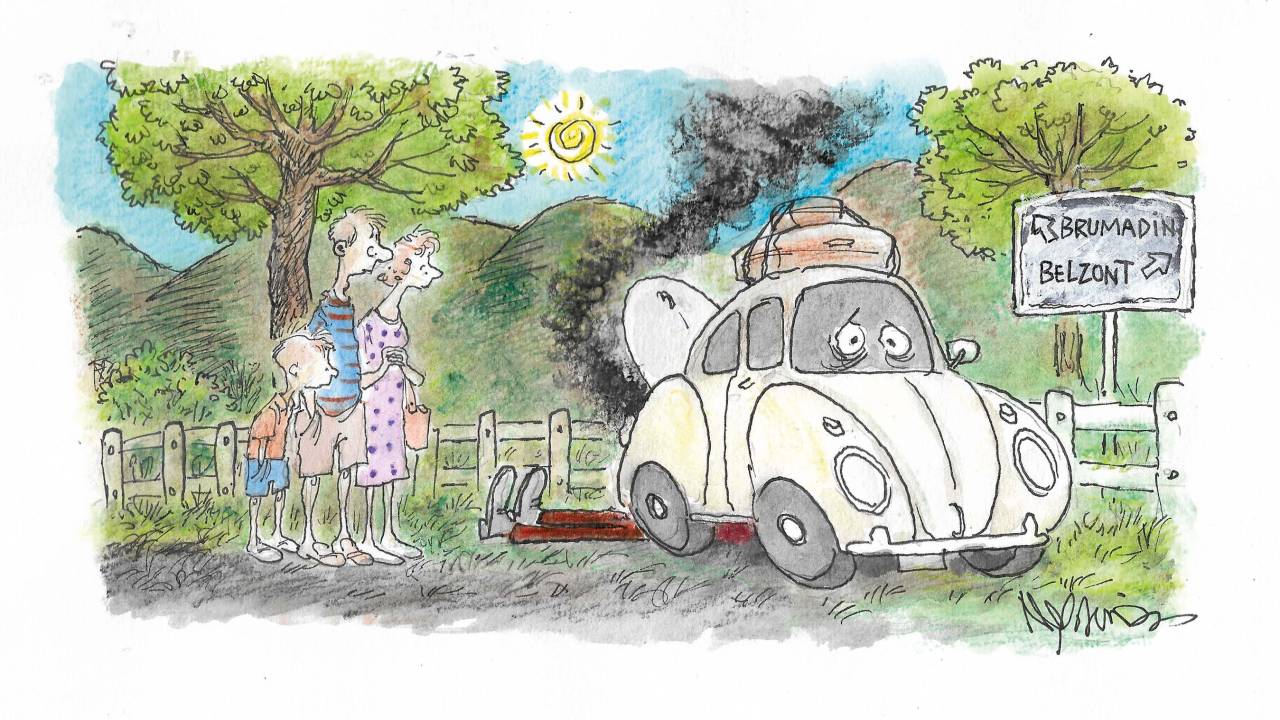

O Fuscão bege pifou, câmbio solto, numa estrada qualquer de Brumadinho, perto de BH, quando estávamos perdidos à procura da fazenda de um amigo, onde almoçaríamos, eu, duas filhas pequenas, mulher e amiga. Um ermo. Depois de muuuuito tempo um anjo passou de moto, olhou as pessoas, ouviu, perguntou se podia dar uma olhada, foi para debaixo do carro, pediu um arame, mexeu, mexeu, saiu lá debaixo, falou “Experimenta”, o câmbio estava bom, ele disse “Depois leva numa oficina”, sacudiu a roupa, subiu na moto, agradecemos abobados e ele se foi. O carro funcionou meses com o aramezinho.

Na Marginal Tietê, rumo à Penha, meu Fiat Uno fez puf!, e todo o óleo do motor vazou no domingo ensolarado. Dei o bolo na queridinha.

Esta foi incrível. Madrugada alta, saí com o meu Passat após folguedos em um apartamento no bairro de Santa Cecília, e o motor foi enfraquecendo, desmaiando, morreu. Desci na banguela, deixei o carro na Avenida São João, quase em frente a uma oficina, e fui dormir. De manhã, o mecânico constatou que o carro estava sem o tanque de gasolina! Roubaram? Estão roubando tanques de gasolina? “Volta lá onde o senhor parou”, aconselhou o mecânico. E não é que o tanque tinha caído e ficado lá?

Teve o Dodge Dart que atravessou valentemente uma daquelas enchentes caudalosas de Petrópolis como se fosse uma lancha da Marinha, mas no dia seguinte não pegava. O mecânico falou: “Bota na terceira e liga”. O “Dojão” deu um pinote, um urro e voltou à sua vida de bebedor de gasolina. Teve o Monza emprestado pela Chevrolet que fez um sonoro “pof!” na Rodovia Fernão Dias, mortinho, quase na divisa com Minas, mas eu e minhas filhas voltamos sentadinhos nele, encarapitados no caminhão-reboque que nos trouxe para São Paulo. Teve o Citroën Picasso, outro, com bateria arriada na garagem do prédio, e esse mesmo nos deixou a pé na estrada Magé-Manilha, interior do Rio de Janeiro, bomba de gasolina pifada. De novo cheguei em casa em caminhão-reboque.

Em Veneza, uma pane inglória. A Fiat nos emprestara, a mim e a minha mulher nova e linda, um Punto, zero-quilômetro, vermelho, lançamento do ano. Rodamos por Roma, pelo norte da Itália e paramos uns dias em Veneza, carro no estacionamento. Saindo da cidade, ainda na ponte que leva à rodovia, pane total. Os mecânicos da Fiat que nos socorreram me olhavam com aquela cara dos atores de filmes italianos diante de um imbecile: o motor do carro havia fundido!

“Tremembé”: O que se sabe sobre a situação atual de Sandrão?

“Tremembé”: O que se sabe sobre a situação atual de Sandrão? Suzane von Richthofen volta ao Instagram após “Tremembé”

Suzane von Richthofen volta ao Instagram após “Tremembé” Revo completa dois anos e redefine a mobilidade aérea em São Paulo

Revo completa dois anos e redefine a mobilidade aérea em São Paulo Havanna remodela loja-conceito com investimento de 3 milhões de reais

Havanna remodela loja-conceito com investimento de 3 milhões de reais Prédio famoso pelo contraste com comunidade enfrenta dívidas e processos

Prédio famoso pelo contraste com comunidade enfrenta dívidas e processos